|

【定義】

|

| プレーヤー:バドミントンをプレーするすべての人 |

| マ ッ チ:相対する2つのサイドに於て各々1人または2人のプレーヤーで行うバドミントンの試合 |

| シングルス:相対する2つのサイドに於て各々1人のプレーヤーで行うマッチ(試合) |

| ダブルス:相対する2つのサイドに於て各々2人のプレーヤーで行うマッチ(試合) |

|

サービングサイド:サービス権を持っている方のサイド

|

|

レシービングサイド:サービングサイドの反対側のサイド

|

| ラリー:サービスで始まったシャトルがインプレーでなくなるまでの1回またはそれ以上のストロークの繰り返し |

|

ストローク:プレーヤーのラケットの前方への動き

|

|

| 【バドミントンのポイント(点数)】 |

| 1.全種目21点3ゲームで2ゲーム先取のラリーポイント方式 |

| *ラリーポイント方式とは、サーブ権に関わらずラリーに勝った方にポイントが入るルール |

| 2.20−20になった場合、2点差がつくか、30点を先に取ったほうが勝ちとなる |

| 3.各ゲームで一方のポイントが11点になった時に1分間を越えない休憩時間を設ける |

| 4.ゲーム間は2分間を越えない休憩を設ける |

| 5.単複ともにラリーに勝ったほうが次のサービスを行う |

| 6.サービスは自分の得点により位置が変る。レシーバもサーバーの得点により位置が変わる。 |

| ・サーバは自分の得点が偶数ならばコート右から、奇数ならコート左から打ち、 |

| レシーバーはサーバーの得点が偶数ならばコート右から、奇数ならコート左に構える。 |

| 7.ダブルスのサービス |

| ・サービス側がラリーに勝った場合同一サーバーが左右を変えてサービスを行う。 |

| ・ レシーバーがラリーに勝った場合はレシーバー側が次のサービスを行うが、自分達の得点が偶数なら |

| 右から、奇数なら左から、その位置にいるプレーヤーがサービスを行う |

| *その位置とは、その直前のラリーのサービスを受けた位置のこと。 |

| つまり、サービスで得点した場合は左右を交替し、サービスが戻ってきた時には |

| 前回と異なるプレーヤーがサービスを行うことになる。 |

| ・セカンドサービスは無し。 |

| |

| 【基本ルール解説】 (下記の順番で説明します) |

| ・コートとコートの設営(第1条) |

| ・シャトル(第2条) |

| ・トスについて(第6条) |

| ・スコアリングシステムについて(第7条) |

| ・エンドの交替について(第8条) |

| ・サービスについて(第9条) |

| ・サービスコートの間違い(第12条) |

| ・フォルトについて(第13条) |

| ・レットについて(第14条) |

| ・プレーの継続、不品行な振舞い、罰則について(第16条) |

| *各章は日本バドミントン協会公式競技規則より抜粋 |

|

|

|

【コートとコートの設定(第1条)】

|

| 1〜4は割愛 |

| 5. ポストはシングルス、ダブルスの別を問わず、ダブルスのサイドライン上に設置する。 |

| 10.コート面からのネットの高さは、中央で1.524m、ダブルスのサイドライン上では1.550mとする。 |

| 11.ネットの両側とポストの間に隙間があってはならない。 |

| 必要な場合にはネットの両側(丈全部)をポストに結び付けなけれはならない |

|

| 【シャトル(第2条)】 |

| 1.シャトルは天然素材と合成素材の両者を組み合わせるか、いずれか一方から作ることができる。 |

| ただし、どの素材で作られたものでも、コルクの台を薄い皮でおおったものに |

| 天然の羽根をつけたシャトルと同様の飛行特性がなくてはならない。 |

|

2.天然の羽根をつけたシャトル

|

| a. シャトルは16枚の羽根を台に取り付けたものとする。 |

| b.羽根の長さは、先端から台の上まで、62mmから70mmの範囲の同じ長さでなければならない。 |

| c.羽根の先端は直径58mmから68mmの円形になるようにする。 |

| d.羽根は糸または他の適切な素材でしっかりと縛りつける。 |

| e.台の直径は25mmから28mmで、底は丸くする。 |

| f.シャトルの重さは、4.74gから5.50gとする。 |

| 3.天然の羽根でないシャトル |

| a.天然の羽根の代わりにスカート部分が合成素材でできているもの。 |

| b.台は本条第2項(5)に述べられたものとする。 |

| c.寸法および重量は本条第2項(2)、(3)、(6)、のとおりとする。ただし、合成素材は天然の羽根と比べて、 |

| 比重および特性の違いがあるので、10パーセントまでの差を認める。 |

| 4.一般的な形状やスピードやフライトに特に変わりがなければ、高度または気候のために |

| 大気の状態が規定のシャトルでは不適切である場合に限り、 |

| (財)日本バドミントン協会の承認のもとに上記の細則を変更してもよい。 |

| シャトルは気温や高度が高くなるとよく飛びます。 |

|

| 【トスについて(第6条)】 |

| 1. プレーが始まる前に行われ、トスに勝った方が次のaかbのどちらかを選択する。 |

| a.最初にサービスをするか、レシーブをするか。 |

| b.試合開始時のエンド(コート)を選択。 |

| 2. トスに負けた方は残りを選ぶ。 |

| トスの方法:日本はじゃんけんや打ち上げたシャトルの落ちた向きなどが主流。 |

| 海外では主審が投げたコインの表裏で決めたりします。 |

|

| 【スコアリングシステムについて(第7条)】 |

| 1. 全種目の試合において2ゲーム先取の3ゲームで行われる。(特別ルールのときのみ変更) |

| 特別ルールとは、前もって定められた試合(21点ラリーポイント1ゲームマッチなど)のことをいいます。 |

| 市民大会などで運営上特別ルールを用いることがしばしああります。 |

| 2. 21点を先取した方がそのゲームの勝者となる。但し4、5の場合を除く。 |

| 3. ラリーに勝った方が得点する。ラリーに勝つとは相手がフォルトするまたは、シャトルが相手

コートに落ちた場合のことを言う。 |

| 4. スコアが20点オールになった場合は、その後最初に2点リードしたサイドがそのゲームでの勝者となる。 |

| 5. スコアが29点オールになった場合は、30点目を得点した方がそのゲームの勝者となる。 |

| 6. ゲームに勝った方が次のゲームで最初にサービスをする。 |

|

| 【エンドの交替について(第8条)】 |

| 1. プレーヤーは次の場合にエンド(コート)を替える。 |

| a.第1ゲームが終了したとき。 |

| b.第2ゲームが終了し、続けて第3ゲームを行う場合。 |

| c.第3ゲームでどちらかが最初に11点になったとき。 |

| インターバルの時間はエンドの交替をしている時間も含まれます。 |

| 2. 規定どおりにエンドを替えなかった場合、間違いに気がついたらそのラリーが終了してからエンドを交替する。 |

| また、スコアはそのままで行う。 |

|

| 【サービスついて(第9条)】 |

| 1.正しいサービスとは |

| a. サーバーとレシーバーが構えた後、両サイドともサービスを不当に遅らせてはならない。 |

| サーバーのラケットヘッドが後方への動きの完了した時点が |

| サービスの始まりを不当に遅らせているかどうかの判断基準となる。 |

| バックハンドで打つ場合に多いですが、 |

| フォルトを取られることがあります。サービスは一連の動きで打ちましょう。 |

| b.サーバーとレシーバーは斜めに向かい合ったサービスコート内に立ち、境界線に触れずに立つものとする。 |

|

| 写真の緑色の線がバドミントンの線です。 |

例 2) レシーバーが線を踏んでいる |

| c. サーバー、レシーバーの両足の一部分はサービスを始めてから打たれるまで |

| その位置でコートの面に接していなければならない。 |

|

| 足を滑らせる人がいます。注意しましょう。 |

例2) 足が床の上を滑っている |

良い例 ) 床を踏む動きはOK |

|

| d. サーバーはラケットで最初に打つのはシャトルのコルク部分とする。 |

| 羽の部分を切って打つ変化球サーブもフォルトとして扱われます。 |

| e. サーバーのラケットで打たれる瞬間に、シャトル全体が必ずコート面から1.15m以下でなければならない。 |

| f. サーバーのラケットはサービスを始めてから打たれるまで前方への動きを継続しなければならない。 |

| 途中でラケットの動きを止めたり、フェイントしたりするような動きはフォルトになります。

|

| g. もし何ものにも妨げられなかったならば、シャトルはレシーバーのサービスコート内(境界線の上または内側)に落ちるように |

| ネットの上を通り、サーバーのラケットから上向きに飛行しなければならない。 |

| シャトルがネットに触れて相手コートに入るのはOK。 |

| h. サーバーがサービスをしようとしてシャトルを打ちそこなってはならない。 |

| つまり空振りはフォルト、フレームショット(ラケットのフレームに当たったショット)の場合はOK。

|

| 2.プレーヤーのサービスの態勢が整った後、サーバーのラケットヘッドの前方への始めての動きがサービスの始まりである。

|

| サービスの構えから後ろにラケットを引いた状態ではまだサービスではないということです。

|

| 3.サービスはいったん始められると、シャトルがサーバーのラケットで打たれるか、 |

| サービスしようとして打ちそこなったときに終了する。 |

| つまりサービスと呼ばれる動きの範囲がどこまでかを表しています。 |

| 4.サーバーはレシーバーが位置について態勢が整う前にサービスは始められないが、 |

| サーバーがサービスをし、打ち返そうと試みた時は態勢が整っていたものとみなす。 |

| レシーバーはシャトルを打たなかったとしても打ち返そうと身体を反応させたら |

| レシーブを試みたとみなされますので注意しましょう。 |

| 5.ダブルスではサービスが終了するまで、それぞれのパートナーはレシーバーの視界をさえぎらない限り |

| それぞれのコート内ならどこにいても良い。 |

| ダブルスやMIXダブルスなどで相手に見えないようサービスの打点を隠す行為はよくありません。

|

例) レシーバーの視界をさえぎっている状態 |

|

| 【サービスコートの間違い(第12条)】 |

| 1.プレーヤーが次に該当する場合は、サービスコートの間違いである。 |

| a.サービスまたはレシーブの順番を間違えたとき。 |

| b.間違ったサービスコートからサーブしたり、または間違ったサービスコートでレシーブしたとき。

|

| 2.サービスコートの間違いが見つかったときは、その間違いを訂正しスコアはそのままとする。 |

| 間違えたまま試合を進めてしまっていても、間違いに気が付いた時点で直しますが、スコアはそのままということになります。 |

|

| 【フォルトについて(第13条)】 |

| 次の場合はフォルト(反則)となる |

| 1.サービスが正しくないとき |

| 2.サービスでシャトルが |

| a. ネットの上に乗っかったとき。 |

| b. ネットを越えた後引っかかったとき。 |

| c. レシーバーのパートナーによって打たれたとき。 |

| 3.ラリー中のシャトルが |

| a. コートの境界線の外に落ちたとき。 |

| 原則としてシャトル(コルク部)が初めて床に接した部分で判定します。 |

アウトの例) コルクが線の外側にある |

|

| b. ネットを通り抜けるか、ネットの下を通ったとき。 |

| ネットが破れている時は通り抜ける場合があります。 |

| c. ネットの上を越えなかったとき。 |

| ネットの横から相手コートに入るのはフォルトです。 |

| d. 天井や壁に触れたとき。 |

| e. プレーヤーの身体や衣服に触れたとき。 |

| よけたつもりが、身体・髪・衣服の一部にあたることがあります。 |

例) 身体はよけたが衣服に当たっている |

| f. コートの外の物、または人に触れたとき。 |

| プレーヤーが線審やコートの外の物などに接触した場合はOK。 |

| g. 1回のストロークで、ラケット上に捕らえられ保持され振り投げられたとき。 |

| 飛んできたシャトルをラケットですくった場合はフォルトです。 |

| h.同じプレーヤーによって2回連続で打たれたとき。しかし、ラケットヘッドとストリングド・エリアで、 |

| 1回のストロークで連続して打たれるのは「フォルト」ではない。 |

| i. プレーヤーとそのパートナーによって連続して打たれたとき。 |

| ダブルス・MIXダブルスで、前衛がかすったシャトルを後衛が返球した場合はフォルトです |

| j. プレーヤーのラケットに触れたあと、相手のコートにシャトルが入らなかった(ネットを越えなかった)とき。 |

| 4.ラリー中にプレーヤーが |

| a. ラケット、身体または衣服でネットまたはその支持物(ポール)に触れたとき。 |

例) 身体がネットに接触している |

|

| b. ラケットや身体でネットの上を越えて少しでも相手のコートを侵したとき。また、ラリー中に打点がネットより打者側でなかったとき。 |

| *ネットの手前で打った後のラケットの軌道がネットの上を越えてしまうのはやむを得ないが、 |

| 相手のヘアピンショットがネットをまだ越えていないのにプッシュを打った場合はフォルトを取られれることがあります。 |

| ネット上の場合少しでも越えればすぐにフォルトですが、ネット下の場合は、 |

| 著しく相手を妨害したり 注意をそらしたりしなかった場合はフォルトではありません。 |

例) ネットを越えている |

|

| c. ラケットや身体でネットの下などから相手コートを侵し、著しく相手を妨害したり注意をそらしたりしたとき。 |

| *相手の注意をそらしたかどうかのは主審の判断による。 |

例) ラケットが相手コートに入り相手の注意をそらした |

|

| d. 相手を妨害したり、ネットを越えてきたシャトルを打とうとする相手の正当なストロークを邪魔したとき。 |

| ブロックショット(ネット前でラケットを固定して構える)はフォルトですが、ラケットを振ったのが、 |

| 偶然 にも打ち返してしまい相手のコートに入った場合はフォルトではないこともあるので、 |

| この場合は主審の判断を仰ぐことになります。 |

例) 相手のストロークを邪魔している |

|

| 5.プレーヤーが第16条の違反行為をはなはだしく行ったり繰り返したりしたとき。

|

|

| 【レットについて(第14条)】 「レット=そのラリーのやり直し」ということです。 |

| 1.レットはプレーを主審またはプレーヤー(主審がいないとき)によってコールされる。 |

| 審判がいないときは選手同士で判定します。 |

| 2.次の場合はレットである。 |

| a. レシーバーの態勢が整う前にサーバーがサービスしたとき。 |

| レシーバーの態勢は主審が判定します。 |

| b. サービスのときサーバーとレシーバーの両方がフォルトしたとき。 |

| c. サービスが打ち返された後のラリー中にシャトルが |

| I.ネットに乗ったとき |

| II.ネットを越えてネットにひっかかったとき |

II の例) ネットを越えてネットに引っかかった状態 |

|

| d. プレー中にシャトルが分解してコルクと他の部分が完全に分離したとき |

| e. コーチによりプレーが中断させられたり、相手プレーヤーが注意をそらされたと主審が判断したとき。 |

| コーチのアドバイスと同時に相手がサーブを打ってしまった時など、 |

| 選手が注意をそらされたときレットになる可能性がありますが、 |

| 場合によってはフォルトや警告(コーチにはレフェリーにより警告が与えられます) |

| をとられることもあります。 |

| f. 線審が判定できなくて、主審も判定できないとき。 |

| 市民大会などでは線審がよそ見をしていて、主審も判断できない場合がしばしば見受けられます。 |

| 選手だけが判定できている場合でも基本的にはレットです。 |

| g. いかなる不測の事態や突発的な事故が起きたとき。 |

| 3.レットになった場合は、その前のサービス以降のプレーは無効とし、レットになる直前のサーバーが再びサービスをする。 |

|

| 【プレーの継続、不品行な振舞い、罰則について(第16条)】 |

| 1.プレーは最初のサービスから試合が終わるまで継続されなければならない。ただし、2項、3項で認める場合を除く。 |

| 2.インターバル |

| a. 全てのゲーム中に、どちらかのスコアが11点になったとき、60秒以内のインターバルを認める。

|

| b. 第2ゲーム前、第3ゲーム前は120秒以内のインターバルを認める。 |

| テレビ放映の試合では競技役員長(レフェリー)が試合の前に、本条第2項のようなインターバルが必要か、 |

| またその時間についての指示を出す |

| 3.プレーの中断について |

| a. プレーヤーの責任でない状況によって必要とされるならば、主審は必要と思われる間、 |

| プレーを中断することができる。 |

| b.特別な状況下では、競技役員長(レフェリー)が主審にプレーを中断するよう指示することがある。 |

| c. プレーを中断した場合、そこまでのスコアはそのまま有効となり、 |

| プレーを再開するときはその点数から始める。 |

| 4.プレーの遅延 |

| a.プレーヤーはどんなことがあっても、体力や息切れを回復できるように、 |

| または、アドバイスを受けるためにプレーを遅らせてはならない。 |

| b.主審はいかなるプレーの遅延についても、それを判断・処置する唯一の決定者である。 |

| 5.アドバイスとコートを離れることについて |

| a. シャトルがラリー中でないときに限りプレーヤーは試合中のアドバイスを受けることができる。

|

| b.プレーヤーはインターバルを除き試合中、主審の許可なしにコートを離れてはいけない。 |

| インターバル中にコートを離れる場合、時間内に戻ってこないとフォルト、或いは失格になる場合があります。

|

| 6.プレーヤーは次の行為をしてはならない(マナー違反) |

| a. プレーを故意に遅らせたり中断したりすること。 |

| b. シャトルのスピードや飛び方を変えるために、故意にシャトルに手を加えたり破損したりすること。 |

| シャトル交換をするためにシャトルを手で潰すことも反則です。 |

| c. 見苦しい服装でプレーしたり、審判員や観客に対して横柄な振舞いをしたりするような、下品で無礼な態度、言動。

|

| d. ラケットや身体でネットなどのコート施設を叩くとか、耳障りな掛け声や叫び声を発するなど、 |

| 競技規則を超えた不品行な行動。 |

| 試合中や試合後にイライラしてラケットで床を叩く選手をよく見かけますが、 |

| スポーツ選手のマナーとしてあまり良くありません。 |

| マナーとは、他人に不快感を与えないための行動や思いやりです。 |

| 7.違反に対する処置 |

| a. 本条4、5、6のいかなる違反に対しても主審は次の処置をとる。 |

| 違反したサイドに警告をする。 |

| 一度警告を受けた後、再び違反した場合はそのサイドをフォルトにする。

|

| 一つのサイドによる二度目のフォルトは執拗な違反とみなされる。 |

| b. 目に余る不品行な振舞い、執拗な違反、あるいは本条2の違反には、その違反したサイドをフォルトとし、 |

| 直ちに競技役員長に報告する。競技役員長は違反したサイドをその試合から失格させることができる。

|

|

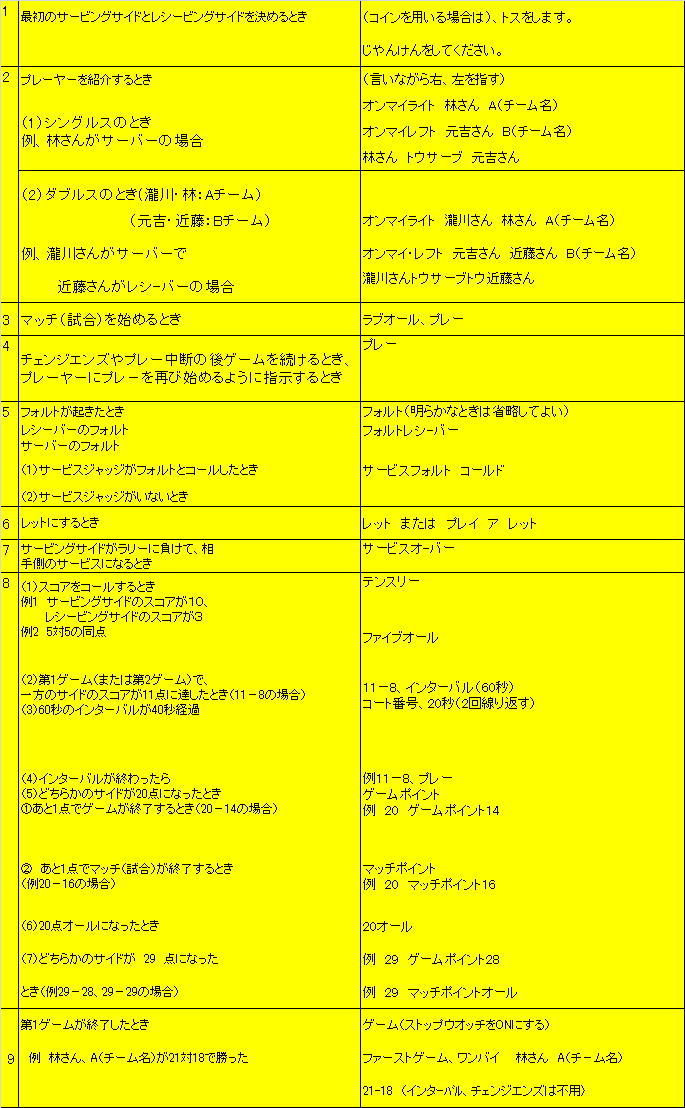

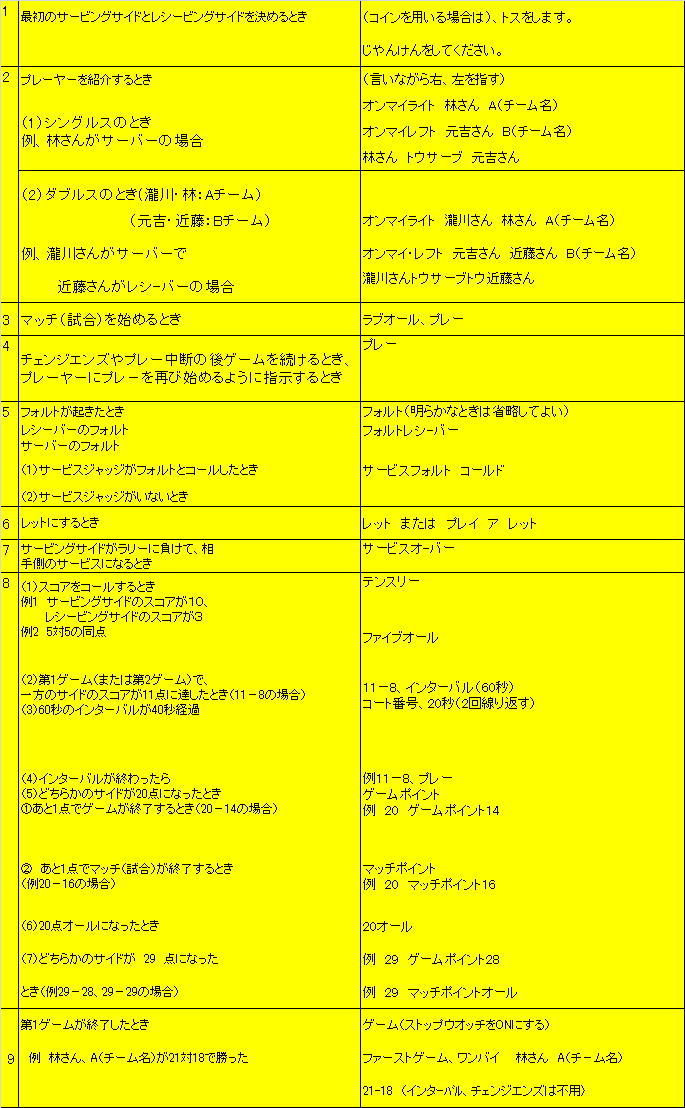

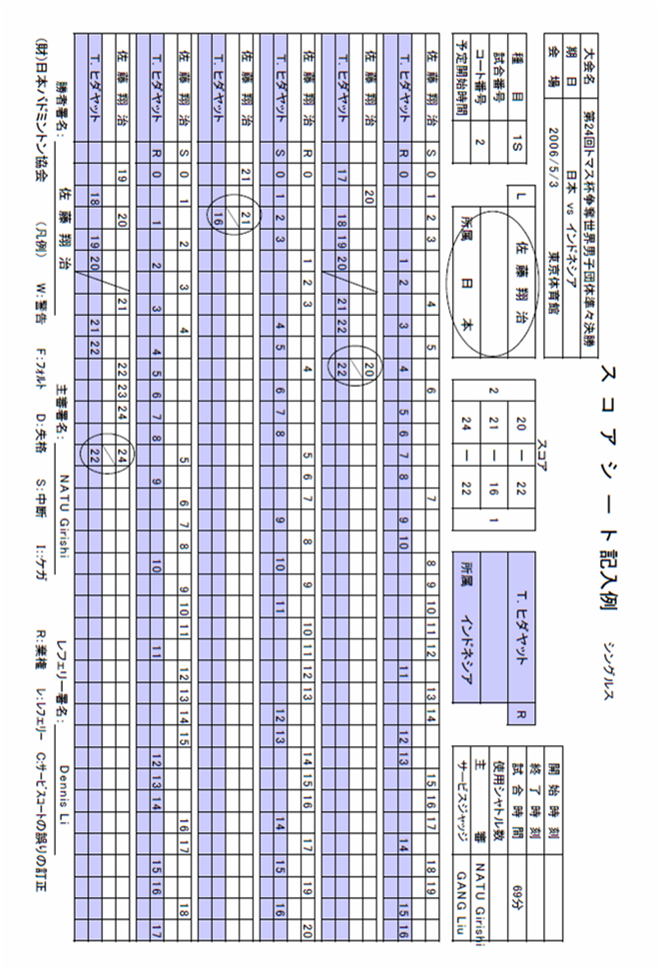

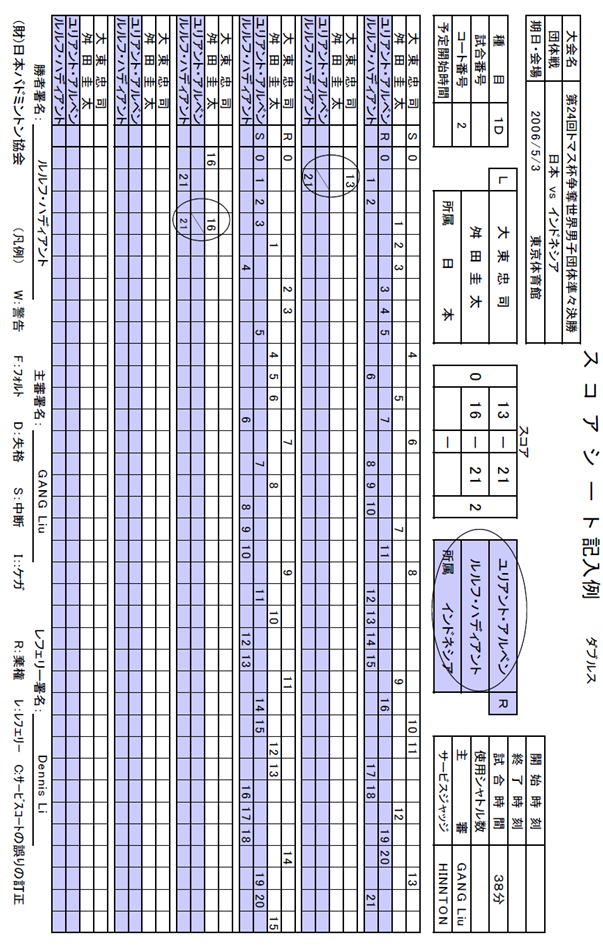

| 主審のコールの仕方[個人戦の場合] |

|

|

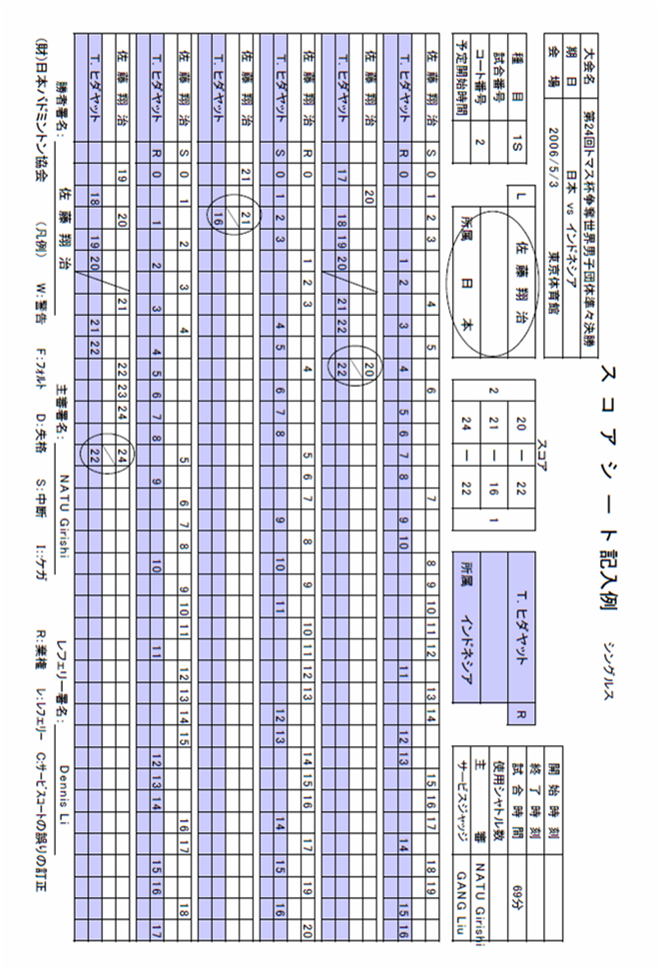

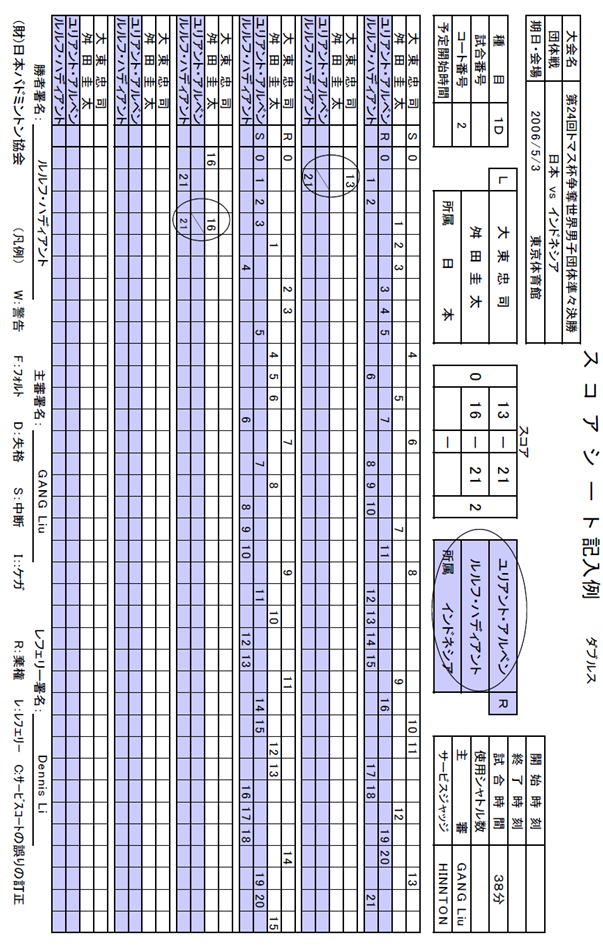

| 【スコアシートの記入例】 |

|

|

|